Thématique

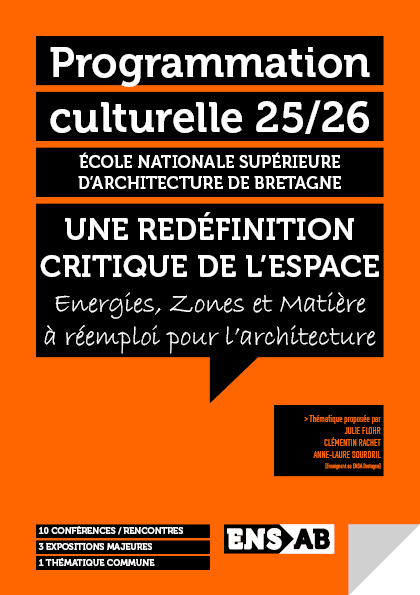

Une redéfinition critique de l'espace : Energies, Zones et Matière à réemploi pour l’architecture

La programmation culturelle de l’ENSAB s’articule autour d’une thématique annuelle, définie lors d’un comité de sélection composé des enseignant·es de l’école. Elle comporte un cycle de conférences et des expositions majeures ; elle couvre une année universitaire, de septembre à mai.

Cette année, les enseignant·es référent·es sont Julie Flohr, Clémentin Rachet et Anne-Laure Sourdril.

Trois regards sur la programmation culturelle 2025-2026 se croisent autour d’une volonté commune : repenser les pratiques architecturales par la représentation, en étant attentif à ce qui pourrait être qualifié de marginal, d’invisible ou de négligé, afin d’ouvrir l’architecture à de nouveaux récits, savoirs et sensibilités.

Trois regards sur la programmation culturelle 2025-2026 se croisent autour d’une volonté commune : repenser les pratiques architecturales par la représentation, en étant attentif à ce qui pourrait être qualifié de marginal, d’invisible ou de négligé, afin d’ouvrir l’architecture à de nouveaux récits, savoirs et sensibilités.

Cycle de conférences de l’ENSAB 2025/2026

Expositions de l’ENSAB 2025/2026

Rendre visible : de l’énergie à la politique (Julie Flohr)

Repenser le rapport au vivant et aux ressources en interrogeant la place que l’on accorde, en tant que jeune architecte, à ce qui ne se voit pas : tantôt les énergies invisibles du domaine de la physique qui échappent à la représentation architecturale classique, tantôt les invisibilisations du champ de l’économie sociale et de la politique qui échappent à la logique de valeur du monde néolibéral. En passant par les énergies qui connectent les corps aux rituels, jusqu’à celles qui redéfinissent les limites de notre corps sur fond de dépendance intrastellaire.