Conférence de clôture du Cycle de conférences de l’ENSAB 2024/2025 !

L'oeuvre enchanteresse de Renée Gailhoustet et son héritage aujourd'hui.

BIOGRAPHIE :

BIOGRAPHIE :

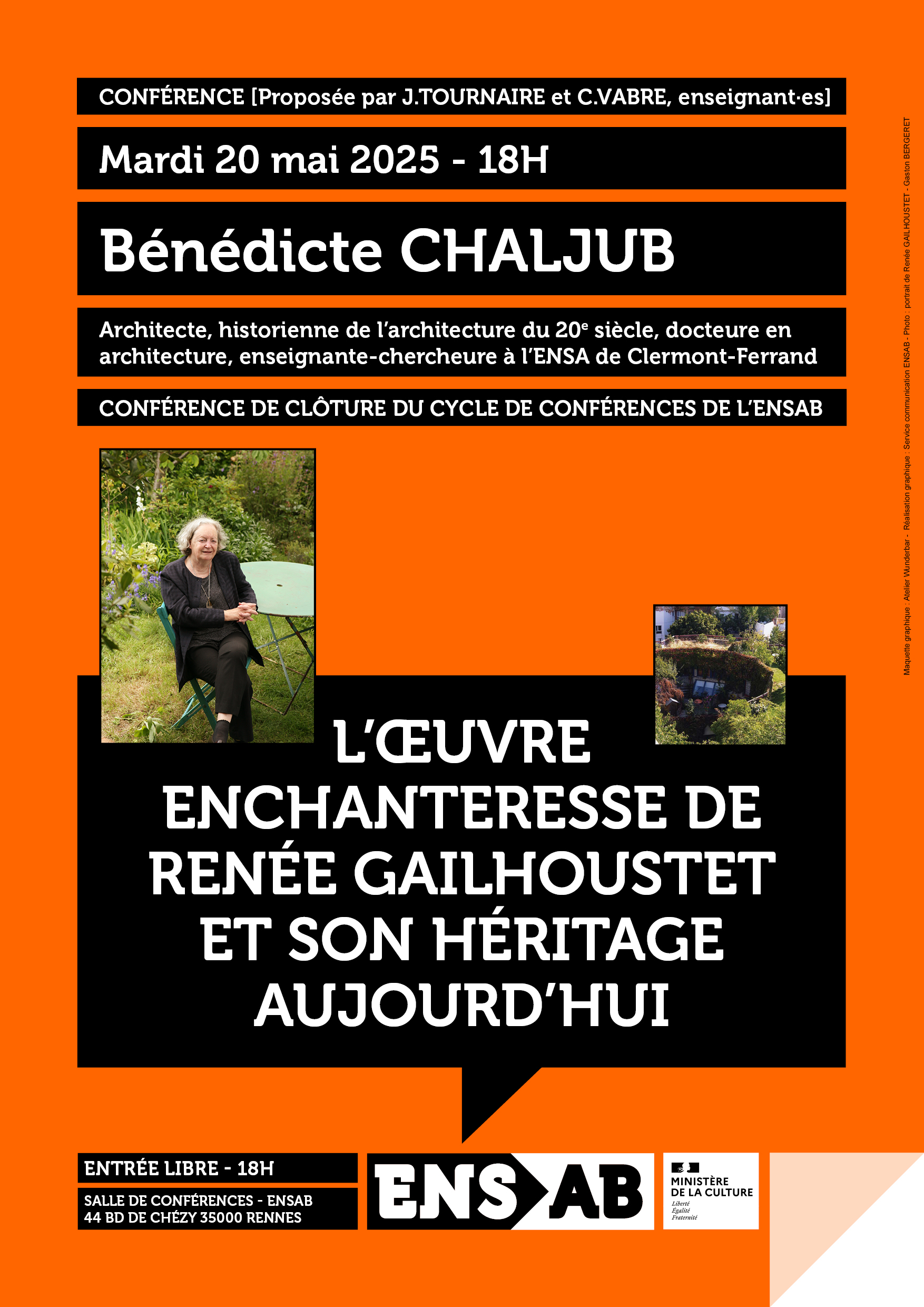

Bénédicte Chaljub est architecte, historienne de l’architecture du 20e siècle, docteure en architecture, enseignante-chercheure à l’ENSA de Clermont-Ferrand. Elle rencontre Renée Gailhoustet en 2000 lorsqu’elle emménage dans un de ses logements à Ivry-sur-Seine. Elle vient alors de soutenir un DEA sur les membres du Team 10 (UP Paris-Belleville) après un diplôme d’architecte sur la faculté de Jussieu à Paris (UP Paris-Tolbiac) et décide alors de mener un doctorat sur cette architecte encore très peu commentée. Elle s’appuie sur la façon dont Renée Gailhoustet se raconte en relation au travail de Jean Renaudie pour éclairer plus globalement la manière dont les concepteurs transmettent leurs modes opératoires. Son doctorat s’intitule « Les œuvres des architectes Renée Gailhoustet et Jean Renaudie, 1958-1998. Théorie et pratique (2007) » et la conduit à poursuivre ses investigations sur la production du 20e siècle, notamment des Trente Glorieuses, à travers les pratiques de maitres d’oeuvre et les programmes de logement collectif. Elle a également une activité opérationnelle de sauvegarde et d’expertises sur des bâtiments du 20e siècle.

PRÉSENTATION :

Renée Gailhoustet est une des rares femmes architectes exerçant ce métier en France lorsqu’elle est nommée responsable de la rénovation du centre-ville d’Ivry-sur-Seine, jouxtant Paris. Si au début des années 1970, 1% seulement des architectes se conjugue au féminin, Renée Gailhoustet n’a jamais fait de son genre une revendication singulière. C’est son engagement politique, nourri par une culture intellectuelle de gauche, qui la guide dans la construction d’une modernité architecturale forte au service de l’habitat populaire en banlieue parisienne.

Née en 1929 à Oran en Algérie, elle se forme à l’architecture à l’Ecole nationale des Beaux Arts de Paris. Elle obtient son diplôme en 1961 avec l’intime conviction que les jeunes architectes doivent renouveler les configurations du logement de masse, sujet de son travail personnel. Elle initie son exercice l’année suivante, en 1962, dans l’agence de Roland Dubrulle puis monte sa propre structure en 1964 pour construire ensuite près de 2000 logements avec des offices HLM ainsi que des équipements publics. Au cours de ces premiers temps de pratique, la relation à Jean Renaudie, alors membre de l’Atelier de Montrouge, et dont elle a bientôt deux filles, est d’une grande importance. Les bâtiments liminaires qu’elle bâtit à Ivry-sur-Seine sont des tours, pour certaines avec des appartements en demi-niveaux, qui réinterprètent les apports de Le Corbusier et ceux du Team 10 (tours Raspail et Lénine en 1968 et 1970 ; tours Casanova et Jeanne Hachette en 1973 et 1975). C’est ensuite elle qui permet à Jean Renaudie de concrétiser à Ivry-sur-Seine ses bâtiments inédits en étoile et à gradins, des constructions qui révolutionnent la conception habituelle de l’habitat social, par leurs terrasses de pleine terre, géométries, distributions à chaque fois renouvelées, leur manière inédite de synthétiser les qualités de l’habitat collectif avec celles de l’individuel. Renée Gailhoustet en poursuit les principes et les transfigure même avec des géométries différenciées, et ce, jusqu’au milieu des années 1980, à Ivry-sur-Seine avec les ensembles du Liégat et de Marat (1982 et 1986). Elle invente alors l’habitat collectif à patios de pleine terre. Elle les prolonge encore pour le maitre d’ouvrage départemental de la Seine Saint-Denis, la Sodédat, dans le quartier de La Maladrerie à Aubervilliers pour 1 000 logements (1975-1985) et le centre-ville de Saint-Denis (1977-1985). Elle construit aussi pour la SEMASEP une petite opération à Villejuif (1978-1985). A partir des années 1990, la réglementation urbaine ayant évolué et l’enthousiasme politique s’étant infléchi, elle revient à des formes urbaines proches de l’immeuble pour construire à Gentilly avec la SEMASEP(1985-1994), et une autre réalisation de même échelle à Villetaneuse avec la Sodédat (1993-1996). Elle bâtit également pour le même maitre d’ouvrage une maison de quartier à Romainville (1985-1994) et un collège à Montfermeil (1989-1993). Elle poursuit encore sa réflexion sur l’ile de la Réunion avec des propositions d’habitat à terrasses et varangues (La Possession et Le Port, 1986-1989). En 1998, sans commandes, elle cesse son activité et verse ses archives (Frac Centre, centre d’archives d’architecture du 20e siècle de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine). Dix ans plus tard, la tour Raspail et le quartier de La Maladrerie obtiennent le Label Patrimoine du XXe siècle. En 2018, Renée Gailhoustet reçoit la médaille d’honneur de l’Académie d’architecture et en 2019 le Grand Prix des Arts de Berlin. Son travail reste aujourd’hui inédit : ses espaces hors du commun conduisent l’habitant à une appropriation et à un plaisir d’habiter rarement égalés, a fortiori dans du logement social.